27/08/2016

De l’importance des frontières pour l’Europe. Réponse à l’europhobe Juncker.

Aux yeux de Jean-Claude Juncker, président de la commission dite « européenne », « les frontières sont la pire invention politique. » Un tel propos traduit, outre une inconscience politique totale à un moment où les Européens s’inquiètent d’un flux migratoire aux frontières du continent, une idéologie de nature mondialiste. Dans sa vision du monde, la seule frontière c’est celle qui sépare le globe de l’espace.

Aux yeux de Jean-Claude Juncker, président de la commission dite « européenne », « les frontières sont la pire invention politique. » Un tel propos traduit, outre une inconscience politique totale à un moment où les Européens s’inquiètent d’un flux migratoire aux frontières du continent, une idéologie de nature mondialiste. Dans sa vision du monde, la seule frontière c’est celle qui sépare le globe de l’espace.

Cette phobie des frontières, cette « horophobie », n’est pas l’apanage du seul Juncker. C’est la pensée de tous ceux qui prônent l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne, de tous ceux soutiennent une immigration aneuropéenne sans limites, une Europe passoire où tout migrant qui franchit ses « frontières » devient automatiquement citoyen. Elle accompagne naturellement le rejet du « droit du sang » donc de la notion de droit de propriété sur un territoire donné. « Le monde appartient à tous » et autres niaiseries gauchistes, qui nous démunissent face au mal, dominent leur (non-)pensée.

A contrario, les souverainistes fétichisent la notion de « frontière nationale » sans saisir le fait qu’avec la mondialisation la frontière est surtout à l’intérieur même de la nation, entre ceux qui y ont leur place légitime et ceux dont des gouvernements laxistes ont choisi d’imposer la présence aux dits légitimes.

La question de Schengen est très significative. Le choix de supprimer les frontières internes à l’Union Européenne n’est pas scandaleux. La frontière a pour but de séparer deux entités et non de diviser une seule entité. Si on estime que les Européens ont entre eux une parenté commune et un devenir commun, alors il est même normal qu’ils aient une frontière commune.

Le problème de Schengen, c’est néanmoins celui du vase à moitié rempli, comme dans tout ce que fait l’actuelle Union Européenne qui ne va jamais au bout des choses. La suppression des frontières intérieures implique le renforcement des frontières extérieures et non leur fragilisation. En laissant aux Etats le soin de protéger leurs frontières avec l’espace hors Schengen, donc en mettant en première ligne des pays comme la Grèce, l’Espagne ou l’Italie, des pays sous-dimensionnés en moyens financiers, pour certains à peine sortis de dictatures et donc plus enclin au laxisme de type gauchiste, ou chrétien, que les autres, l’Union Européenne a commis une faute majeure.

Puisque Schengen est incapable de faire respecter les frontières communes, alors que se passe-t-il ? Chacun fait comme il peut. La Grèce construit un mur à sa frontière avec la Turquie en Thrace. La Hongrie construit un mur tout autour pour empêcher les migrants d’y pénétrer. Le Royaume-Uni vote en faveur d’un brexit, même s’il n’est pourtant pas membre de l’espace Schengen, tant l’incapacité de l’UE à maîtriser les flux migratoires est patente.

Faire l’Europe, c’est en définir précisément les frontières, les pays qui ont vocation à en faire partie et sur quelle base. Le problème n’est pas de ne pas avoir de frontières intérieures, à partir du moment où les frontières extérieures sont bien gardées, ce qui n’est malheureusement pas le cas.

Créer un corps européen de garde-frontières doté des moyens d’agir ne suffirait pas. Déterminer une politique européenne à adopter face aux migrants, et ce dans le sens de la fermeté et de la reconduite systématique aux frontières, est nécessaire. Cela veut dire harmoniser les lois en Europe, couper l’appel d’air que certains pays comme la France envoient stupidement par idéologie mondialiste ou comme l’Italie avec les déclarations inopportunes du Vatican dans le sens du laxisme.

Cela veut aussi dire verrouiller les frontières de l’Union Européenne avec la Turquie et de contrôler activement la Mer Egée afin de ne plus être les otages d’Erdogan. Il est d’ailleurs plus que temps de mettre fin au processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne. Défendons nos frontières.

Mais qui dit diplomatie européenne, politique européenne de gestion des flux migratoires, corps européen de garde-frontières, et donc implicitement armée européenne et police européenne, donc en somme qui dit frontières européennes, dit « Etat européen ». On retrouve là le concept propre au Parti des Européens, à savoir que sans Etat européen unitaire, et identitaire, nous sommes démunis. A ce moment là, les souverainistes ont raison. Sans frontières européennes, les frontières nationales s’imposent automatiquement.

Donc oui aux frontières, mais à de vraies frontières européennes, solidement gardées même si ouvertes aux Serbes, Albanais, Arméniens, Ukrainiens ou Russes par exemple, qui sont des Européens, mais fermées aux autres. Refusons de supprimer les visas pour les Turcs mais réfléchissons vraiment à les supprimer pour les Russes, un souhait de Poutine qui irait dans l’intérêt de toute l’Europe, à partir du moment où la Russie respecte des normes précises, et communes, permettant d’éviter toute falsification par des migrants. Certains dénoncent une Forteresse Europe imaginaire, alors que le laxisme règne. Au contraire, bâtissons-la.

Thomas FERRIER (Le Parti des Européens)

16:10 Publié dans Analyses, Géopolitique continentale, Institutions européennes, Programme du Parti des Européens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : union européenne, schengen, frontières, forteresse europe |

24/08/2016

L’impuissance présidentielle en France.

Dans un article d’avril 2016, nous avions dénoncé l’obsession présidentielle en France, cette « mère des batailles » qui excite les passions avec un président sortant profondément rejeté, mais qui n’a pas encore officiellement annoncé se représenter, désormais 13 candidats de droite prêts à s’affronter dans des primaires, et dont fait partie le président précédent, la candidate du FN créditée dans les sondages de 26% à 28% des voix environ, garantie a priori d’être qualifiée pour le second tour, et une quarantaine de candidats déclarés, surtout de gauche. De plus, les mêmes candidats de 2012 seront à peu près tous candidats en 2017 sauf surprise, ce qui montre le peu de renouvellement de la classe politique en France.

Dans un article d’avril 2016, nous avions dénoncé l’obsession présidentielle en France, cette « mère des batailles » qui excite les passions avec un président sortant profondément rejeté, mais qui n’a pas encore officiellement annoncé se représenter, désormais 13 candidats de droite prêts à s’affronter dans des primaires, et dont fait partie le président précédent, la candidate du FN créditée dans les sondages de 26% à 28% des voix environ, garantie a priori d’être qualifiée pour le second tour, et une quarantaine de candidats déclarés, surtout de gauche. De plus, les mêmes candidats de 2012 seront à peu près tous candidats en 2017 sauf surprise, ce qui montre le peu de renouvellement de la classe politique en France.

S’il y a autant de candidats pour la place suprême, on supposera deux choses, à savoir que la place est bonne, et de cela on ne doute pas quand on observe l’actuel président, mais aussi qu’on y dispose d’un réel pouvoir d’action, d’une capacité de changer les choses. C’est ce que Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan notamment expliquent, faisant de cette élection un enjeu majeur. Voilà le mythe auquel j’entends ici m’attaquer.

Prenons comme hypothèse par exemple Marine Le Pen, puisqu’elle fait partie des candidats déterminés le plus à changer les choses et qu’elle est en mesure d’être au moins au second tour. Supposons donc que, par un faisceau de convergences favorables, la présidente du FN soit élue présidente, face à un président sortant usé ou à un candidat de droite très démonétisé. Elue, pourrait-elle alors changer les choses et appliquer son programme ?

Il lui faudrait d’abord gagner les élections législatives suivantes un mois après. Un candidat de droite ou de gauche bénéficiera de « l’effet président » mais Marine Le Pen, élue on l’imagine dans un contexte d’extrême-tension, n’en disposerait pas forcément, et surtout son appareil politique ne serait sans doute pas prêt à gouverner. Il y aurait donc sans doute un groupe présidentiel de taille correcte mais incapable de gouverner seul. Il faudrait donc établir une coalition avec la droite, en acceptant l’idée que cette dernière y soit prête et n’exige pas d’être à sa tête.

Et la voici alors déjà bloquée à peine élue et incapable de changer radicalement les choses comme elle s’y était engagée. Supposons donc une deuxième hypothèse, et cela commence à faire beaucoup, à savoir que par un étrange concours de circonstance le FN soit majoritaire à l’assemblée ou dispose en tout cas d’une forte minorité. On peut alors imaginer une coalition de droite guidée par le FN, même si aucune coalition de cette nature n’a encore existé autour de la droite nationale depuis 1945.

Présidente à la tête d’une majorité de coalition, dont la stabilité resterait alors à démontrer, car les élus de droite pourraient « claquer la porte » face à toute proposition un peu courageuse sur des thématiques identitaires par exemple, elle serait donc en mesure de changer radicalement de politique ? Et bien, même dans ce cas, non.

Le Sénat en France a été créé pour empêcher toute alternative politique trop radicale. Son mode de scrutin, indirect et par le biais d’un renouvellement d’un tiers tous les trois ans, rend les possibilités pour un parti comme le FN, mais tout autant pour le Front de gauche d’ailleurs, d’y être majoritaire illusoires. Or sans le soutien du Sénat, aucune réforme constitutionnelle ne peut être engagée. En effet, selon l’article 89 de la constitution française, le président propose un texte aux deux assemblées, qui ont un pouvoir égal, et qui doivent le voter de manière identique. Ce n’est qu’après cette procédure que le président peut convoquer un référendum ou le congrès.

En termes clairs, le Sénat bloquerait concrètement tout parti déterminé à changer radicalement de politique. Et à ce blocage, il faut ajouter l’attitude du conseil constitutionnel. Ce dernier, depuis son coup d’état juridique de 1973, a gagné un pouvoir important. Si la réforme constitutionnelle contrevient aux principes fondamentaux, il pourrait donner un avis défavorable et censurer la dite réforme. Serait-il ainsi possible de le contourner, comme le faisait De Gaulle à son époque ? C’est peu probable en ayant une des deux chambres à dos.

Les Etats européens modernes, pour se prémunir contre toute « révolution par les urnes », et en souvenir de l’arrivée au pouvoir par ce biais d’un dictateur d’origine autrichienne, ont blindé leur constitution. La loi fondamentale allemande de 1949 par exemple a un pouvoir considérable et pourrait interdire tout parti qui aurait dans son programme une rupture radical d’avec ce cadre juridique. Et le mode de scrutin choisi au Royaume-Uni (majoritaire à un tour) ou en France (majoritaire à deux tours) est également un frein considérable.

Les candidats aux élections présidentielles, tous camps confondus, font des promesses aux électeurs dont ils n’ont aucune garantie de pouvoir les réaliser, à supposer que cela soit leur intention. La gauche et la droite ont au moins la possibilité de disposer d’une majorité à l’assemblée et éventuellement au sénat. Cela a permis au gouvernement PS de faire passer un certain nombre de lois, dont le « mariage pour tous », mais souvent grâce à l’appui de centristes. La droite de même pourrait engager certaines politiques plus ou moins courageuses, mais pas trop courageuses quand même pour ne pas perdre l’appui du centre.

Si le centre revendiqué, le Mouvement Démocrate de Bayrou par exemple, est assez faible, le centre-droit et le centre-gauche sont très forts et pèsent dans les politiques publiques. C’est eux qui empêchent toute vraie réforme. Même si Sarkozy par exemple muscle son discours devant les journaux télévisés, qu’est-ce qui prouve que s’il est élu il pourra le réaliser. En 2007 il a déchanté en découvrant le pouvoir réel d’un président. Il est même tombé de haut.

Un président français peut-il changer les choses en bien ? Je ne le crois pas. Cet enjeu électoral qu’on nous présente comme la « mère des batailles » ne déterminera pas notre avenir, même si un président catastrophique peut avoir un très mauvais impact sur le moral de ses concitoyens. Ce n’est donc pas totalement sans importance mais il ne faut pas en attendre un quelconque salut.

Thomas FERRIER (Le Parti des Européens)

00:11 Publié dans Analyses, Elections en Europe, Présidentielles 2022 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : constitution, président de la république, impuissance, sarkozy, le pen, hollande |

17/08/2016

Retour sur le droit du sang. Un débat fondamental.

Le néolithique constitue une rupture considérable dans l’histoire de l’humanité. C’est là que naissent les premières communautés organisées autour de villages puis de cités. Elle oppose irrémédiablement l’homme de l’avenir, qui est le sédentaire, à l’homme du passé qu’est le nomade. Ce qui subsiste du mode de vie nomade, ce sont des asociaux qui vivent aux dépens des populations agricoles. Lorsque dans la mythologie latine, Romulus fonde Rome, il dessine des frontières symboliques définissant le pomœrium, un espace sacré. C’est parce que Remus franchit cette frontière, en élément extérieur donc « nomade », que Romulus le tue. Fonder une cité, c’est en définir les frontières et les habitants légitimes.

Le néolithique constitue une rupture considérable dans l’histoire de l’humanité. C’est là que naissent les premières communautés organisées autour de villages puis de cités. Elle oppose irrémédiablement l’homme de l’avenir, qui est le sédentaire, à l’homme du passé qu’est le nomade. Ce qui subsiste du mode de vie nomade, ce sont des asociaux qui vivent aux dépens des populations agricoles. Lorsque dans la mythologie latine, Romulus fonde Rome, il dessine des frontières symboliques définissant le pomœrium, un espace sacré. C’est parce que Remus franchit cette frontière, en élément extérieur donc « nomade », que Romulus le tue. Fonder une cité, c’est en définir les frontières et les habitants légitimes.

A Athènes, le mythe de l’autochtonie définit la citoyenneté. C’est par leur implantation ancienne, sans cesse renouvelée par les générations successives, que le citoyen s’enracine dans sa terre. Cela définit des ayant droits naturels, héritiers de la longue mémoire de la cité mais aussi chargés de la transmettre à leurs descendants. L’introduction de nouveaux citoyens, qui n’en seraient pas les porteurs naturels par l’histoire, serait un élément de rupture dans cette continuité millénaire.

Les Pisistratides, famille de tyrans ayant régné à Athènes, ne voyaient pas dans les Athéniens des citoyens mais des sujets. Peu importe alors que ces derniers soient athéniens « de souche » ou venus d’ailleurs. Au fond, les hommes n’étaient que du bétail et leur provenance ne comptait donc pas. Ce principe se retrouva à la fin de l’empire romain, lorsque les principes de liberté de la république périclitèrent, avec Caracalla qui donna la citoyenneté romaine à tous les hommes libres nés sur le sol impérial en 212 après J.C. C’est un principe qu’on retrouve sous la féodalité, où le droit du sang est réservé aux seigneurs, mais où « tout serf né sur la terre d’un seigneur est serf du dit seigneur ».

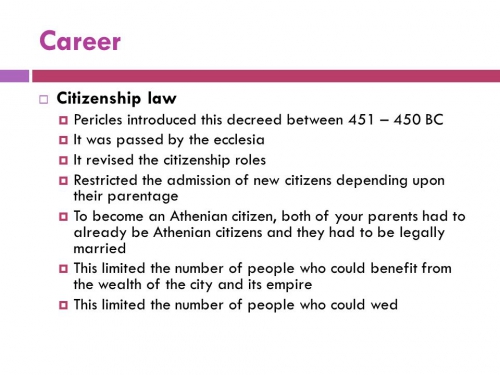

Lorsque Périclès est arrivé au pouvoir et a établi les fondements de la démocratie à Athènes, même s’il eut des précurseurs comme Solon et Clisthène, une des premières mesures qu’il prit fut de redonner à la citoyenneté athénienne tout son sens. En 451 avant J.C, il établit ainsi la règle de citoyenneté suivante : « est athénien celui né de deux parents athéniens mariés selon les lois de la cité ». Ses propres enfants, qu’il eut de la grecque Aspasie, qui n’était pas athénienne, ne furent pas citoyens de droit. Il semble néanmoins que, toute exception confirmant la règle, les Athéniens les aient finalement naturalisés à l’issue d’une assemblée plénière, ce qui était exceptionnel.

Il alla plus loin, bravant ce que le droit moderne appelle « principe de non-rétroactivité ». Du fait que les tyrans avaient bradé la citoyenneté athénienne afin de se créer des allégeances en la conférant à des gens qui n’auraient pas pu l’obtenir du peuple, Périclès choisit de remettre en question toutes les naturalisations antérieures à son arrivée au pouvoir. Des milliers de personnes furent ainsi privées de la citoyenneté athénienne, dont ils avaient disposé par les tyrans, et donc implicitement rétablies dans leur citoyenneté d’origine.

A une époque où une forme de néo-nomadisme qu’on appelle « migration internationale » veut s’imposer et briser l’unité des populations sédentaires regroupées en Etats-nations homogènes, afin d’établir un monde sans frontières où régnera sans partage le principe du renard dans le poulailler, selon le cauchemar pensé par les partisans du mondialisme, il est fondamental de rétablir en France et en Europe les principes de citoyenneté propres à une démocratie et destinés à en garantir la pérennité. Face à cette rupture que voudraient imposer les mondialistes, le droit (démocratique) du sang ou « ius sanguinis » est le garant de la continuité entre les générations, le garant du droit inaliénable des autochtones à demeurer eux-mêmes sur la terre de leurs ancêtres.

C’est au service d’intérêts étrangers qu’en Europe, le droit du sang qui dominait alors sans partage, de l’Islande à la Russie, et y compris en France, a été affaibli par la décision des gouvernements successifs qui n’avaient aucun mandat en ce sens et qui se sont bien gardés de demander leur avis aux citoyens, pourtant les premiers concernés, de la même façon qu’ils ont imposé une immigration de peuplement, après avoir pourtant permis une immigration de travail à vocation temporaire, qui aurait dû prendre fin dès les premiers signes d’une montée du chômage.

Certes, l’Etat français avait introduit une forme de droit du sol dès 1889 afin de pallier à son déficit démographique face à l’Allemagne, mais cela ne concernait que des populations européennes, donc de même souche, dans un contexte où les migrations internationales restaient très limitées et uniquement intra-continentales. Ce faisant, malgré tout, il trahissait les intérêts de son peuple en mettant le doigt dans un engrenage qui finit par perdre l’empire romain, même si à l’époque, dans son contexte, cette mesure était sans danger. Elle devait en revanche devenir mortifère avec l’établissement d’un empire colonial en Afrique et en Asie du sud-est puis avec l’immigration post-coloniale qui en résulta dès les années 60.

Dans les années 2000, à la suite d’une propagande continue, le droit du sang, qui était la règle en Allemagne, en Italie et en Grèce, cette dernière respectant alors cette longue tradition athénienne établie par Périclès, fut sabordé. Bien sûr, tout comme en France, il existe toujours mais le mode d’acquisition de la nationalité a été considérablement élargi, et ce à chaque fois par la gauche ralliée par un universalisme tordu aux principes les plus délétères du mondialisme libéral, bien sûr une gauche sans mandat pour agir mais animée par une idéologie folle, et proprement eurocidaire disons le.

Le droit du sang, c’est donc rien de moins que la règle du sédentaire voulant se protéger du nomade, la règle du citoyen pour ne pas être ravalé au rang de sujet, la règle de l’indigène maître chez lui, la règle de l’ayant droit naturel protégé contre toute dépossession de son héritage par un tiers. C’est donc par principe le rejet du mondialisme et c’est pourquoi ce dernier s’attaque à lui et aboie contre toute personne qui voudrait le restaurer dans sa splendeur passé. C’est donc bien un débat fondamental. Enracinement ou néo-nomadisme, droit de l’indigène ou droit du migrant. Le salut de l’Europe passera nécessairement par le rétablissement, sous une forme nationale mais plus vraisemblablement européenne, comme je le prône, du droit du sang comme règle d’accès à la citoyenneté.

Thomas FERRIER (Le Parti des Européens)

13:42 Publié dans Analyses, Institutions européennes, Programme du Parti des Européens | Lien permanent | Commentaires (70) | Tags : droit du sang, démocratie, périclès, indigénat, autochtonie, europe |

13/08/2016

Vers où va ou ne va pas l’Union Européenne ?

Dans un article du Monde en date du 8 août 2016, l’analyste Charles Grant explique qu’il n’y aura plus de traité européen majeur car l’Union Européenne serait bien incapable d’obtenir sa validation par les peuples à qui on poserait la question. Une organisation qui ne peut plus aller de l’avant ne peut être amené qu’à reculer et si elle n’est plus réformable, car nécessitant l’aval de tous les membres, alors l’insupportable statu quo actuel, où elle est incapable de décider quoi que ce soit, et surtout pas dans l’intérêt de tous les Européens, est là pour durer. Or il nous emmène au précipice. Les États ont été dépossédés de pouvoirs que les gouvernements n’avaient plus le courage d’exercer de toute façon, et l’Union Européenne ne les a pas pour autant récupérés. En fait, États et Union Européenne se neutralisent réciproquement. Il faut donc sortir de ce nœud gordien, soit par un recul total soit par une avancée audacieuse.

Dans un article du Monde en date du 8 août 2016, l’analyste Charles Grant explique qu’il n’y aura plus de traité européen majeur car l’Union Européenne serait bien incapable d’obtenir sa validation par les peuples à qui on poserait la question. Une organisation qui ne peut plus aller de l’avant ne peut être amené qu’à reculer et si elle n’est plus réformable, car nécessitant l’aval de tous les membres, alors l’insupportable statu quo actuel, où elle est incapable de décider quoi que ce soit, et surtout pas dans l’intérêt de tous les Européens, est là pour durer. Or il nous emmène au précipice. Les États ont été dépossédés de pouvoirs que les gouvernements n’avaient plus le courage d’exercer de toute façon, et l’Union Européenne ne les a pas pour autant récupérés. En fait, États et Union Européenne se neutralisent réciproquement. Il faut donc sortir de ce nœud gordien, soit par un recul total soit par une avancée audacieuse.

Avec le brexit, à savoir la prise d’otage de l’ensemble des Européens (de l’UE) par un seul État et son gouvernement, on voit bien que la gouvernance partagée qu’est l’actuelle Union ne fonctionne pas. Elle pouvait éventuellement marcher à 6 mais pas à 28. Surtout l’UE n’a rempli aucune de ses promesses sans reconnaître qu’on ne lui a jamais vraiment donné les moyens de toute façon de les réaliser. Elle ne pouvait que décevoir et être impopulaire, à l’image des gouvernements nationaux, rejetés systématiquement dans les urnes à chaque alternance, dont elle n’est au final que la synthèse. Les maux de chaque Etat sont démultipliés au niveau européen.

Ou bien l’Union Européenne cède officiellement devant les États, qui sont gangrénés et qui mentent à leur opinion publique, et plutôt que de lentement se déliter, met fin rapidement à son existence, pour le meilleur comme pour le pire, ce qui pose la question de l’avenir de l’euro. Ou bien l’Union Européenne est réorientée au forceps par un nouveau courant politique européen, qui ose affronter tous les tabous, et en premier lieu le tabou migratoire, et amenée à faire ce qu’elle se refuse, à savoir enfin oser le bras de fer avec les Etats, et bâtir une Europe politique non pas avec eux mais contre eux et contre les gouvernements, en s’appuyant alors sur l’électorat européen lui-même, à nouveau convaincu de tenter une expérience européenne, mais cette fois solide et poussée jusqu’à ses extrémités.

Dans ce cadre, toutes les organisations représentant les États seraient mises à bas, à l’exception du seul parlement européen, pivot de la révolution institutionnelle. La commission serait démantelée ainsi que les deux conseils représentant les chefs d’état et les ministres (Conseil Européen et Conseil de l’Union Européenne). Un gouvernement européen provisoire contrôlé par le parlement puis adoubé par les Européens via un référendum continental verrait alors le jour en substitution de ces gouvernements pseudo-nationaux (véritables valets du mondialisme, tout comme l’UE actuelle, qui n’est que leur jouet).

En attendant ce jour où les Européens trouveraient l’unité dans le réveil identitaire commun face aux périls qui s’annoncent et ceux déjà là, il faut prôner sans relâche une autre politique. La seule qui pourrait séduire les Européens et susciter un relèvement moral impliquerait une grande fermeté.

La première chose sera de mettre fin officiellement, et de manière unilatérale, à l’adhésion de la Turquie, hypothèse éloignée mais symboliquement nocive. Disons enfin clairement que l’Europe et la Turquie n’ont pas de destin commun.

La seconde chose sera de mettre fin à la tutelle américaine en Europe en démasquant les pseudo-européens atlantistes qui roulent pour Washington, tout comme ces nombreux « souverainistes » en Pologne ou au Royaume-Uni qui parlent de liberté et d’indépendance alors qu’ils sont au service des USA. Il faudra remettre en question l’OTAN, une organisation qui aurait dû déjà être démantelée en 1991. Il y aura lieu alors d’oser enfin bâtir l’armée européenne pour laquelle 70% des Européens au moins sont favorables, ce qui est impossible en restant dans l’OTAN et en se plaçant en position de vassalité face à Washington. Tant pis pour les Polonais et les Lituaniens qui craignent l’ours russe, un chiffon rouge que les USA excitent devant eux pour s’assurer de leur soumission.

La troisième chose sera de parler à Poutine d’égal à égal, de lui rappeler ses propos de 2005 sur la Grande Europe, et de pacifier autour d’une table la situation de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Établissons un grand partenariat d’Europe orientale, en y intégrant pleinement la Russie. Cela sera possible à partir du moment où les USA auront été retirés de la négociation. Une élection de Trump, partisan déclaré de l’isolationnisme, pourrait aider à le faire en souplesse. Il ne faudra rien céder à la Russie que celle-ci ne sera pas prête à céder en retour. Les Polonais et les Lituaniens attendent des actes rassurants. Ils les auront. La Russie fera les efforts consentis si l’Union Européenne, ou l’Europe réorientée, est prête à en faire de son côté. Nous commencerons par supprimer le visa d’accès à l’UE pour les Russes. Il faudra aussi établir un partenariat énergétique. Dans ce contexte, la Russie cessera de jouer contre tout bon sens la carte de l’eurasisme et bâtira avec les autres Européens les bases d’une future unité continentale complète.

La quatrième chose, la plus délicate mais aussi la plus impérieuse, sera d’affronter la question migratoire. Il faudra clairement signifier que l’Europe refusera tout multiculturalisme d’exportation, finalisera le processus de décolonisation qui est en stand-by depuis un demi-siècle, et s’opposera à l’implantation de migrants sur son territoire. Au contraire, elle devra s’atteler à une reconquête identitaire, doublée d’une relance de sa natalité indigène, et créer ainsi le contexte propice à une forte « inversion de flux ». Elle changera de référentiel, préférant les valeurs européennes éternelles aux valeurs contextuelles du « bas-empire » européen. Notre avenir est avec les Russes et avec tous les (autres) Européens, mais pas avec les anciens pays colonisés, qui ont choisi à juste titre leur liberté, ni avec la Turquie qui se tourne à nouveau vers l’orient et vers l’islam, mettant fin à la parenthèse kémaliste.

L’Europe politique se fera quand elle s’assumera comme projet identitaire et de civilisation. L’Union Européenne actuelle préfère se soumettre aux dogmes mondialistes. Nous les lui arracherons un par un. Nous ferons de l’Union Européenne ce qu’elle aurait dû être, l’antichambre vers l’Europe Nation, vers la République Européenne, une puissance redoutée et respectée et non l’actuel paillasson.

Thomas FERRIER (Le Parti des Européens)

19:53 Publié dans Analyses, Géopolitique continentale, Institutions européennes, Programme du Parti des Européens | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : union européenne, brexit, migrants, refondation, stagnation, dissolution |

La Turquie contre l’Union Européenne.

Kémalisme et contre-kémalisme.

En 1921, le traité de Sèvres organise le démantèlement de l’empire ottoman, vaincu de la première guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. Outre l’indépendance sous tutelle des pays arabes qui lui appartenaient encore, la naissance d’un Kurdistan, l’extension de l’Arménie, était prévu le rattachement de la Thrace, sauf Istanbul, et de la région de Smyrne à la Grèce ainsi que l’annexion de la Cilicie par l’Italie, pour la remercier de son soutien de 1915.

Face à cette opération organisée par les vainqueurs, le peuple turc autour de la figure de Mustafa Kemal réagit in extremis, amenant à une douloureuse défaite pour les Grecs, avec des échanges de population, et la perte de tout ce que le traité leur avait promis. En 1923, le traité de Lausanne sera beaucoup plus favorable à la Turquie, qui a remplacé l’empire ottoman.

Atatürk n’avait pas comme ambition de faire de la Turquie un pays européen, mais de s’inspirer de l’Europe pour rendre son pays plus fort, un peu comme les Meiji firent au Japon. S’il avait sur un plan personnel la religion islamique en horreur, il n’était pas non plus question de désislamiser son pays mais simplement de neutraliser les éléments de la religion qui entreraient en conflit avec son projet.

Comme référent identitaire, Atatürk voulait démontrer que son pays était de civilisation indo-européenne (« aryenne ») mais il ne pouvait pas aller jusqu’à considérer les Turcs modernes comme descendants des Grecs et des Arméniens qu’il avait combattus. Aussi fit-il de ces derniers des Hittites, et le choix de la capitale Ankara, l’ancienne Ancyre, à proximité de la capitale hittite Hattusa n’était pas dû au hasard. Dans le même temps, il favorisa l’héritage turc païen « tengriste » en mettant en avant les mythes fondateurs (Ergenekon, la louve Asena), les runes oghuz et le nom du dieu céleste turc Tanrı (ancien turc Tengri, le « ciel bleu »), traduit par « Dieu », au lieu du nom arabe d’Allah.

Arrivé au pouvoir en 1921 et mort en 1938, Atatürk supprima le califat, fit adopter l’alphabet latin et une onomastique à l’européenne, abolit jusqu’au fez et interdit le voile islamique à l’école. En 17 ans, il fit avance au forceps son pays au XXème siècle, allant jusqu’à reprendre le code civil de la Suisse et accordant le droit de vote aux femmes, alors que la France ne le fit qu’en 1946. Seulement les mentalités évoluent plus lentement et le meilleur des hommes ne peut changer les hommes autant qu’ils le voudraient. Si Inönu sut préserver la Turquie d’un soutien à l’Allemagne qui lui aurait coûté très cher, il n’eut pas la volonté de réformer qu’avait son prédécesseur. Et dès les années 60, la Turquie commença lentement mais sûrement à revenir en arrière.

L’islamisme, la réponse au kémalisme.

Dans les années 30, le monde musulman se mettait à l’école de la Turquie, à l’instar de Reza Shah en Iran et d’Amanullah Shah en Afghanistan. Le baasisme arabe lui-même voulut ramener l’islam à la mosquée et le sortir de la rue. Mais un ennemi se mit en travers de la route de la modernité, à savoir l’islamisme sous ses différentes formes. Si l’islamiste Erbackan, dix ans avant Erdogan, a pu même pendant quelques mois accéder au pouvoir, c’est bien que la Turquie se réislamisait. Et songeons à la « contre-révolution » de 1979 en Iran, par la faute des USA, même si leur créature se retourna ensuite très vite contre eux.

Il serait excessif dès lors de considérer que la victoire de l’AKP de Recep Erdogan au début des années 2000 a réislamisé le pays. Il a plutôt bénéficié d’un recul du sentiment laïc dans la population, avec l’arrivée dans les grandes villes de populations rurales qui n’avaient été touchées qu’en surface, et encore, par la révolution kémaliste. Bien entendu, sa victoire encouragea le phénomène qui l’avait permise et la réislamisation continua avec ses encouragements.

C’est là que Recep Erdogan eut une idée de génie, sans doute en prison lorsqu’il y purgeait sa peine, condamné pour avoir repris à son compte un propos islamiste, à savoir se servir de la démocratie et d’un processus d’adhésion à l’Union Européenne pour briser les résistances nationales, et notamment l’armée gardienne des dogmes kémalistes, et les carcans juridiques. Force est de constater que le génie d’Erdogan réside dans cette lecture brillante de la situation. Et en août 2016, on peut affirmer qu’il a amplement réussi.

L’Union Européenne, allié involontaire de l’islamisme turc.

Or cette stratégie de réislamisation rampante était évidente pour de nombreux analystes européens. Faire le jeu de l’AKP, sous prétexte que cette dernière voulait rapprocher la Turquie de l’Union Européenne, alors que la promesse d’adhésion de 1963 faite par Adenauer et De Gaulle n’avait à l’époque visé que la question du marché commun, était dangereux. Et pourtant, sous l’impulsion des USA, en 2005 l’Union Européenne ouvrir les pourparlers d’adhésion, malgré l’opposition de nombreux Européens et même d’une figure éminente comme Giscard d’Estaing. L’Autriche fit mine de résister avant de céder en échange d’une accélération du processus d’adhésion de la Croatie.

Ce grand succès d’Erdogan ne fut pas pour rien dans sa popularité en Turquie. Néanmoins, en 2007 il échappa de peu, à un juge près, à l’interdiction de son parti, ce qui aurait signifié sa perte. Dès lors, plus rien ne devait lui résister. Au nom de l’adhésion, dont le principal obstacle était le poids de l’armée, il réussit à affaiblir l’opposition et à emporter sans discontinuité toutes les élections. Des procès bien opportuns suite à la dénonciation de complots douteux (dont le complot « Ergenekon ») lui permirent de mettre l’armée et la presse au pas. Le coup d’épée dans l’eau d’une partie de l’armée en juillet 2016, insuffisamment soutenue pour réussir, afin de faire tomber Erdogan, ne fit que le renforcer. Et il a pu dès lors officiellement jeter le masque.

Alors même que les pourparlers d’adhésion sont au point mort, Erdogan a trouvé une parade aux critiques occidentales en inventant le protocole « migrants ». Le laxisme migratoire de nos dirigeants, même si ces derniers sont obligés de « limiter la casse », a permis à Erdogan, dans le contexte de la guerre en Syrie, de faire chanter toute l’Union Européenne, ayant le doigt sur le bouton de pression lui permettant de faire déferler sur notre continent 2.5 millions de migrants.

L’adhésion turque abandonnée de fait.

Désormais Erdogan n’a plus besoin de jouer le jeu d’une adhésion théorique à l’Union Européenne, même si cette dernière était devenue dans les faits une véritable Arlésienne, même s’il espérait officiellement qu’elle ait lieu en 2023. Il peut donc lui parler mal, railler ouvertement ses dirigeants, se moquer ainsi de Steinmeier ou d’Ayrault, et même menacer les USA si ceux-ci ne cèdent pas à son injonction de lui livrer Fetullah Gülen.

Il exige que l’Union Européenne abolisse les visas turcs, ce qui permettra à n’importe quel turc d’Asie centrale muni d’un passeport turc de venir chez nous, alors même qu’il est incapable de respecter les normes en vigueur en la matière, sinon il remettra en cause l’accord sur les migrants, accord qui a permis à la Turquie de toucher plusieurs milliards d’euros quand même.

Après avoir écarté non seulement l’opposition (CHP et MHP) mais aussi ses camarades de l’AKP devenus gênants, Abdullah Gül ayant été marginalisé et même Ahmed Davutoglu limogé, après avoir soutenu l’opposition islamique à Bachar-El-Assad avant de se raviser progressivement, il négocie désormais avec Vladimir Poutine, trop heureux de mettre de son côté un pays membre de l’OTAN.

En conséquence, Danemark et Autriche ont exigé l’arrêt officiel de l’adhésion turque, ce que Juncker, Merkel et Hollande leur refusent, ménageant cet « allié » de circonstance qui n’en est pas un. Personne n’ose toucher à l’idole sacrée, à remettre en cause ce processus fantasmatique ou son appartenance à l’OTAN. Le Conseil de l’Europe apporte son soutien à Erdogan. L’OTAN également. Pourtant, les dirigeants de l’UE et des USA n’auraient pas été malheureux si leur ex-poulain avait été débarqué et Erdogan le sait pertinemment. Mais avec plusieurs millions de Turcs venus le soutenir dans les rues d’Istanbul, il n’a peur de rien. Sa dernière provocation est d’évoquer le rétablissement de la peine de mort, le tabou absolu au sein de l’Union Européenne, son rétablissement dans un pays membre pouvant amener ce dernier à être sanctionné par ses partenaires.

L’Union Européenne a permis à la stratégie d’Erdogan de réussir et elle en paie désormais le prix. Elle en est la seule responsable, sachant que nombreux étaient ceux qui avaient mis en garde ses dirigeants contre une évolution probable. Erdogan n’a jamais voulu que son pays adhère à l’Union Européenne, dont il connaissait les faiblesses et les défauts, et dont il a d’ailleurs profité. Désormais seul maître à bord, il ne partagera ce pouvoir durement gagné avec personne. Il n’a plus d’adversaires à l’intérieur du pays, aucun adversaire en tout cas capable ou déterminé à lui tenir tête. Beau succès de l’UE en vérité. Tout l’héritage d’Atatürk est désormais en danger. Erdogan n’en laissera que des lambeaux.

Thomas FERRIER (Le Parti des Européens)

19:09 Publié dans Analyses, Géopolitique continentale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, ataturk, erdogan, réislamisation, union européenne |